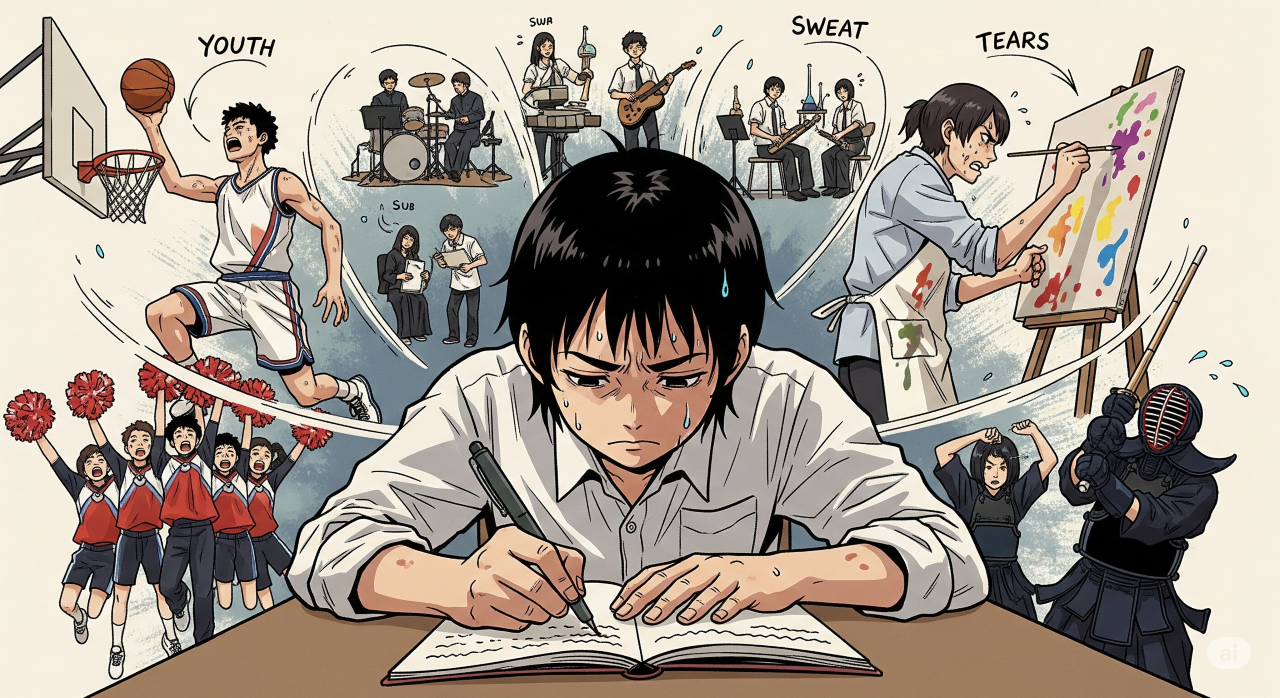

「ただひたすらにボールを追いかけた、あのグラウンドの匂い」 「試合終了のホイッスルが鳴り響いた、あの瞬間の静寂」 「仲間と笑い合った、何でもない放課後の帰り道」

部活動に打ち込んだ日々は、言葉だけでは語り尽くせない、色褪せることのない記憶として心に刻まれていることでしょう。その一瞬一瞬に込められた感情、ほとばしる汗、仲間との絆。そんな言葉にならない想いを、日本の伝統的な詩「俳句」で表現してみませんか?

たった17音という短い世界に、あなたの青春のすべてを凝縮する。この記事では、部活動の経験を俳句という形で永遠に残すための創作術を、余すところなくお伝えします。俳句なんて難しそう?そんなことはありません。基本のルールから、具体的な部活のシーンを詠むコツ、そして心を揺さぶる一句を生み出すヒントまで、誰でも傑作が詠めるように、日本一のブログライターが徹底的に解説します。

さあ、あなたの胸に眠る熱い想いを、世界でたった一つの句にしてみましょう。

なぜ「俳句 部活」は心を打つのか?17音が紡ぐ青春の輝き

なぜ、部活動の思い出と俳句はこれほどまでに相性が良いのでしょうか。それは、俳句が持つ「切り取る力」と、部活動という経験の「凝縮された時間」が、奇跡的な化学反応を起こすからです。ここでは、俳句と部活が織りなす魅力の核心に迫ります。

一瞬を永遠に切り取る俳句の魔法

部活動の時間は、まるで一瞬の閃光のようです。高く跳び上がったジャンプの頂点、ラケットがボールを捉えたインパクトの瞬間、ゴールネットが揺れた刹那。これらの時間はあまりに速く過ぎ去り、記憶の中にしか留めておくことができません。

しかし、俳句はその一瞬を「永遠」に変える魔法を持っています。

打ち返す球速し夏の日差しも

この句を読んだとき、目に浮かぶのはどんな情景でしょうか。ぎらぎらと照りつける太陽の下、目にもとまらぬ速さで飛んでいくボール、そしてそれを必死で追いかける選手の姿。17音という短い言葉が、まるで写真のように、その一瞬の光景を鮮やかに切り取ります。言葉にすることで、その瞬間は単なる過去の記憶ではなく、いつでも追体験できる「作品」として生まれ変わるのです。これが、俳句が持つ最大の魅力と言えるでしょう。

汗と涙、言葉にならない感情の受け皿

嬉しい、悔しい、楽しい、切ない。部活動の日々は、様々な感情がジェットコースターのように押し寄せてきます。特に、練習で流す「汗」や、試合に負けて流す涙は、単純な言葉では表現しきれない複雑な想いを含んでいます。

「すごく悔しかった」と言うだけでは、その悔しさの深みは伝わりません。しかし、俳句は、そうした言葉にならない感情の受け皿となってくれます。

汗拭う背中に友の「ドンマイ」と

この句には「悔しい」という直接的な言葉は一つもありません。しかし、うつむいて汗を拭う選手の姿と、その背中を叩く友の声が聞こえてくるようです。言葉にしないからこそ、読者はその行間に込められた悔しさ、そしてそれ以上に温かい友情を想像し、深く共感するのです。俳句は、感情を説明するのではなく、情景を描写することで、読者の心に直接感情を届けることができる、非常に優れた表現方法なのです。

中学生の瑞々しい感性が生み出す傑作

多感な時期である「中学生」の心は、まるで濡れたスポンジのように、あらゆる経験を吸収し、豊かに膨らんでいきます。大人になると見過ごしてしまうような小さな発見や、心の揺れ動きを、中学生は敏感に感じ取ることができます。

その瑞々しい感性は、俳句作りにおいて最高の武器となります。

冬の朝白き息だけ先に行く

これは、冬の寒い朝、グラウンドへ向かう練習前の何気ない一コマかもしれません。しかし、「自分の息だけが、やる気に満ちて先に進んでいく」という発見は、まさしく若く鋭い感性だからこそ捉えられた詩的な瞬間です。大人が理屈で考えがちな俳句を、中学生は素直な感動や驚きから生み出すことができます。気負わず、感じたままを五七五に乗せてみてください。きっと、あなたにしか作れない、きらりと光る傑作が生まれるはずです。

俳句の基本ルールと部活の句作り

「俳句って、なんだか決まりごとが多くて難しそう…」と感じていませんか?大丈夫です。基本のルールはたったの3つ。これさえ押さえれば、誰でも俳句の世界への扉を開くことができます。部活の句作りに活かすポイントと合わせて、分かりやすく解説します。

五七五のリズムを掴もう

俳句の最も基本的なルールは、「五・七・五」の17音で構成されていることです。このリズムは、日本人が古くから親しんできた心地よい響きを持っています。まずは、あなたの部活のワンシーンを、このリズムに乗せて言葉にしてみましょう。

例えば、バスケットボールの練習風景。 「体育館に(たいいくかんに)」(7) 「響くドリブル(ひびくどりぶる)」(7) 「汗が光る(あせがひかる)」(5)

これだと「七・七・五」で字余りですね。では、言葉を削ぎ落としてみましょう。

体育館(たいいくかん)(5) ドリブル響き(どりぶるひびき)(7) 汗が光れり(あせがひかれり)(5)

どうでしょうか。五七五のリズムに乗せるだけで、一気に俳句らしくなりました。言葉をパズルのように入れ替えたり、別の表現を探したりするのも俳句作りの楽しみの一つです。最初は完璧を目指さず、まずは身の回りのものを五七五で表現する練習をしてみましょう。

「季語」という季節のパスポート

俳句には原則として、「季語(きご)」を一つ入れるというルールがあります。季語とは、その句が詠まれた季節を表す言葉のことです。例えば、「桜」なら春、「向日葵」なら夏、「紅葉」なら秋、「雪」なら冬、といった具合です。

季語を入れることで、句の世界にぐっと深みと広がりが生まれます。それはまるで、季節という名のパスポートを手に入れるようなもの。読者は季語を手がかりに、その句が持つ温度や湿度、匂いまで感じ取ることができるのです。

部活動の句に季語を入れるにはどうすればいいでしょうか。例えば「汗」は夏の季語です。

汗光る君の横顔見ていたり

「汗」という季語があることで、夏のぎらつく日差しや、むっとするような熱気が伝わってきます。その中で輝く横顔が、より一層印象的に映るのです。

「冬」の部活なら、「息白し」「悴む(かじかむ)」「ストーブ」などが季語として使えます。

息白しパス出す声の鋭くて

季語は、俳句の世界を旅するための大切な道しるべ。あなたの部活の思い出が、どの季節の光景なのかを考え、ぴったりの季語を探してみてください。季語集(歳時記)を眺めているだけでも、創作のヒントがたくさん見つかりますよ。

切れ字で生まれる余韻と感動

俳句をより味わい深いものにするテクニックに「切れ」があります。これは、句の途中で意味やリズムを一度区切り、詠嘆や余韻を生み出す技法です。そして、その「切れ」を作る働きをするのが「切れ字」です。

代表的な切れ字には「や」「かな」「けり」などがあります。

〇〇や △△ 〇〇かな 〇〇けり

これらの切れ字を使うことで、句に詠嘆の気持ちが込められ、読者の心に深く響きます。

引退のロッカールームや冬の虹

「冬の虹」という言葉の後に「や」を置くことで、「…ああ、冬の虹よ」という感動が生まれます。がらんとしたロッカールームの寂しさと、ふと空にかかった冬の虹の美しさ。その対比が、引退という一大事を終えた後の、複雑な心境を見事に表現しています。

走り込み終へて仰ぐ空の青さかな

「かな」は「~だなあ」という感動を表します。苦しい走り込みを終えた後に見上げた空の青さが、どれほど格別であったか。その実感が「かな」の一言に凝縮されています。

切れ字は、俳句に魂を吹き込むスパイスのようなもの。最初は難しく感じるかもしれませんが、名句をたくさん読むうちに、その効果的な使い方が自然と分かってくるはずです。

【実践編】俳句 部活の情景を具体的に詠んでみよう

基本ルールを学んだら、いよいよ実践です。ここでは、具体的な部活動のシーンを取り上げ、どのように俳句にしていくのか、作例を交えながら解説します。あなたの部活動の情景を思い浮かべながら、読み進めてみてください。

テニスの一打に込める夏の光

夏の太陽が照りつけるテニスコート。白球を追いかけ、ラケットを振るう一瞬には、たくさんの詩が潜んでいます。

サーブ打つ空の青さを吸い込みて

サーブを打つ前、選手は一度空を見上げ、息を吸い込むことが多いでしょう。その一瞬の静寂と、ボールを打つという動的な行為の対比が面白い一句です。空の青さまでも力に変えようとする、選手の集中力が伝わってきます。「空の青さ」が夏の季語「夏空」を連想させます。

夕立の去りしコートに球音(たまおと)澄む

夏の季語である「夕立」。激しい雨がすべてを洗い流した後、静まり返ったコートに響くボールの音は、普段よりもクリアに聞こえるはずです。雨上がりの澄んだ空気感と、練習を再開する選手のひたむきさが心地よい余韻を残します。このように、プレーそのものではなく、その周辺の情景に目を向けるのも、句作りの大切なポイントです。

バスケの熱気、体育館に響く冬の音

冬の体育館は、外の寒さとは裏腹に、選手たちの熱気で満ちています。キュッ、キュッと鳴るバッシュの音、ドリブルの音、監督の檄。音に注目すると、生き生きとした句が生まれます。

バッシュ鳴る体育館の底冷えに

「底冷え」は冬の季語。しんと冷え切った体育館の床と、そこに響き渡るシューズの摩擦音。この対比によって、厳しい寒さの中で行われる練習の激しさが際立ちます。聴覚(バッシュの音)と触覚(底冷え)に訴えかけることで、読者はまるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができます。

息白しフリースローの静寂

勝敗を分ける一本のフリースロー。体育館の誰もが固唾を飲んで見守る、あの張り詰めた静寂。その中で、選手の口から漏れる白い息だけが、確かな生命の証のように見えます。「息白し」という冬の季語が、その場の緊張感をより一層高めています。静けさの中にこそ、ドラマがあるのです。

英語部の窓から見る夕暮れの空

文化部だって、俳句の素晴らしい題材の宝庫です。例えば、放課後の英語部。窓の外の景色と、部室内の活動を組み合わせることで、情緒あふれる一句が生まれます。

英文の響きに染まる秋の暮

「秋の暮」は秋の季語。日が沈むのが早くなり、どこか物悲しさを感じる季節です。部員たちが読み上げる流暢な英語の発音が、窓の外の茜色の空に溶け込んでいくような、美しい情景が目に浮かびます。文化部ならではの知的で穏やかな時間が、秋の夕暮れという季語と見事に調和しています。

冬ざれの窓に映るは辞書の山

「冬ざれ」は、草木も枯れ果てた荒涼とした冬の景色を表す季語です。その寂しい窓の景色に、部室内の「辞書の山」が映り込んでいる。この対比が、冬の静けさの中で黙々と知の探求に励む部員たちの姿を、静かに、しかし力強く描き出しています。

ほとばしる汗の一粒を詠む

部活動と切っても切り離せないのが「汗」です。夏の季語でもある「汗」は、努力の結晶そのもの。その一粒に焦点を当てることで、感動的な句が生まれることがあります。

一滴の汗に歪みし白線や

練習後、グラウンドに滴り落ちた一粒の汗。その小さなレンズを通して見たとき、まっすぐなはずの白線が、一瞬、ぐにゃりと歪んで見えた。これは、極限まで集中し、疲れ果てた選手にしか見えない幻の光景かもしれません。ミクロな視点から、練習の過酷さと選手の努力を表現した一句です。

汗拭うことも忘れて追うボール

まさに無我夢中。流れる汗を拭うことさえ忘れ、ただひたすらにボールを追いかける姿。これ以上ないほど、部活動に打ち込む選手の純粋な情熱が伝わってきます。「汗」という季語が、その情熱の温度をさらに高めています。説明的な言葉を一切使わずに、行動の描写だけで想いを伝える。これぞ俳句の醍醐味です。

心に響く一句へ!俳句と部活を深めるヒント

さて、基本的な作り方が分かったところで、さらに一歩進んで、人の心を揺さぶるような深い句を作るためのヒントをご紹介します。あなたの部活動経験を、唯一無二の作品へと昇華させましょう。

「部活引退」の寂しさと感謝を詠む

部活動における最大のイベントの一つが「引退」です。三年間(あるいは二年間)の全てが終わりを告げる瞬間。そこには、寂しさ、達成感、仲間への感謝など、一言では言い表せない万感の想いが渦巻いています。

大会の終わりし空の鰯雲

「鰯雲(いわしぐも)」は秋の季語。最後の大会が終わり、見上げた空に広がるうろこ雲。その高く澄んだ空と、どこか寂しげな雲の様子が、燃え尽きた後の選手の心境と重なります。「終わってしまった」という直接的な言葉を使わず、空の様子に心を託すことで、より深い余韻が生まれます。

「また明日」言えぬ寂しさ冬隣

「冬隣(ふゆどなり)」は、冬がすぐそこまで来ている晩秋の季語です。いつも当たり前のように交わしていた「また明日」という挨拶が、もう言えない。その事実を突きつけられた時の、胸にぽっかりと穴が開いたような寂しさ。これから訪れる冬の寒さが、心の寂寥感を一層際立たせています。日常の何気ない一コマにこそ、引退の本質的な切なさが宿っているのです。

仲間との絆、チームの想いを十七音に

部活動は、個人競技であっても一人で戦うものではありません。共に汗を流し、励まし合い、時にはぶつかり合った仲間がいてこそ、乗り越えられた壁があるはずです。その絆を句にしてみましょう。

円陣の中心にあり夏の月

試合前、肩を組んで組む円陣。その中心、選手たちの熱い視線が集まる先には、煌々と輝く「夏の月」があった。チームの勝利への願いが、まるで月にまで届くかのように感じられる、スケールの大きな一句です。選手一人ひとりの顔は見えなくても、チームとしての一体感、その強い想いが伝わってきます。

補欠の吾子の声援天高し

「天高し」は、空がどこまでも高く澄み渡る秋の季語です。試合に出られず、ベンチから声をからして応援する補欠の選手。その声援は、秋の高い空に吸い込まれるように、どこまでも響き渡っていく。レギュラー選手だけでなく、チームを支える全ての部員の想いがそこにはあります。視点を変えることで、部活動の持つ多面的なドラマを描き出すことができます。

日常の練習風景にこそ潜む詩情

大きな大会や試合だけでなく、俳句の種は、日々の地道な練習風景にこそ、たくさん隠されています。誰も見ていないような、当たり前の光景。そこに意識を向けてみましょう。

泥まみれのボールを洗う秋の水

「秋の水」は、秋の澄んで冷たくなった水のこと。練習で泥だらけになったボールを、一つ一つ丁寧に洗う。その行為自体は地味かもしれませんが、ボールへの愛情や、次の練習への備えといった、選手の真摯な姿勢が感じられます。派手さはありませんが、見る人の心を静かに打つ一句です。

千本ノック果てし夕焼けの息

「夕焼け」は夏の季語としても使われますが、ここでは練習の終わりを告げる情景として効果的に働いています。千本ノックという過酷な練習を終え、選手たちが吐き出す息までもが、まるで夕焼け色に染まっているかのよう。疲労の極致にある選手の姿と、美しい夕景が一体となった、詩的な瞬間を切り取っています。

冬の練習、厳しい寒さの中に見つける光

冬の練習は、寒さとの戦いでもあります。悴む手、凍える体。しかし、そんな厳しい環境だからこそ、見つけられる小さな光や温もりがあります。

ストーブを囲むジャージの色の濃き

「ストーブ」は冬の季語。練習の合間、暖を求めてストーブの周りに集まる部員たち。そのジャージの色が、ストーブの赤い光に照らされて、いつもより濃く見える。ただそれだけの光景ですが、厳しい寒さの中で、仲間と身を寄せ合う瞬間の温かさ、ほっとするような安心感が伝わってきます。

雪の日のランニングの跡やがて消ゆ

「雪」はもちろん冬の季語。新雪が積もった朝、誰よりも早くグラウンドを走る。自分の足跡だけが、白いキャンバスにくっきりと刻まれていく。しかし、その跡も、降り続く雪に覆われてやがて消えてしまう。その儚さが、日々の練習の積み重ねと、それがいつか結果として花開くことの尊さを暗示しているようです。孤独な練習の中にある、静かな決意を感じさせる一句です。

まとめ

この記事では、「俳句」と「部活」という、一見すると無関係に思える二つの世界を結びつけ、あなたの青春時代を17音の芸術に昇華させるための方法を、様々な角度から探求してきました。

俳句の基本である「五七五」「季語」「切れ字」を学び、テニスやバスケ、英語部といった具体的な部活動のシーンを句にする実践的なテクニックを見てきました。そして、部活引退の切なさや仲間との絆、日々の地道な練習風景にこそ、心を打つ詩が眠っていることを発見しました。

部活動で流した汗や涙、仲間と分かち合った喜びや悔しさは、あなただけのかけがえのない財産です。その記憶を、ただの思い出として心の中にしまっておくだけでなく、「俳句」という形にすることで、その輝きは永遠のものとなります。

難しく考える必要はありません。まずは、あなたの心が動いた瞬間を、素直に言葉にしてみてください。

グラウンドに最後の礼や秋の空

この記事が、あなたの素晴らしい青春の一ページを、美しい一句として刻むための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。 さあ、ペンを取って、あなたの17音を紡いでみませんか?あなたの部活の物語が、傑作として生まれる瞬間を、心から楽しみにしています。

コメント